サイトからのお知らせ

2025/04/30

自動車整備士の資格の種類は?取得方法や試験の難易度も解説!

車のメンテナンスや修理を担当する「自動車整備士」は交通の安全に欠かせない仕事です。現役の自動車整備士の多くが国家資格を取得しており、資格がないと就職できる整備工場が限られたり、仕事の幅が狭まることがあるため、自動車整備士を目指すなら国家資格の取得は基本です。

では、自動車整備士の資格にはどのような種類があるのでしょうか。この記事では、自動車整備士の資格の種類から、取得方法や試験の難易度まで解説します。

・自動車整備士になる方法についてはこちらの記事を詳しく解説しています。

「自動車整備士になる方法は?整備士に必要な資格と勉強法を解説」

自動車整備士の資格の種類

自動車整備士の資格は3級、2級、1級の3段階。3級が最も基礎的なレベルで、1級は専門知識と技術が要求され、合格率も低く難関です。

1級自動車整備士

1級自動車整備士は、自動車整備士資格の中で特に取得が難しく、あらゆる種類の自動車に対して整備・点検・修理を行える資格です。最先端の技術や、ハイブリッド車・電気自動車の修理・診断なども担当でき、他の整備士へのアドバイザーや教育係としても活躍可能です。

1級自動車整備士には、以下の種類があります。

- 1級大型自動車整備士

- 1級小型自動車整備士

- 1級二輪自動車整備士

◎難易度:1級自動車整備士の実技試験は相当に難しく、筆記・実技を合わせた合格率は約20%。希少な資格で、資格自体を持っている人は整備士全体の3%程度です。

・1級自動車整備士の資格や仕事内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

『1級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!』

2級自動車整備士

2級自動車整備士は、多くの現場で標準的に求められる資格で、自動車整備士の8割以上が取得しています。取得すると、エンジンやブレーキ周りなどを整備でき、多くの自動車整備作業を担当できるようになります。

2級自動車整備士には、以下の種類があります。

- 2級ガソリン自動車整備士

- 2級ジーゼル自動車整備士

- 2級自動車シャシ整備士

- 2級二輪自動車整備士

◎難易度: 2級自動車整備士の合格率は約40%~90%となっており、自動車整備士学校の受験シーズンである3月の試験は受験者が多くなるため合格率が低くなる傾向があります。中でも「 2級ガソリン自動車整備士」の受験者が多く、次いで「2級ジーゼル自動車整備士」の受験者が多くなっています。

・2級自動車整備士の資格や仕事内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

『2級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!』

3級自動車整備士

3級自動車整備士は「まず初めて資格を取るならコレ」といえる初歩的な資格です。取得すると、エンジンオイルやタイヤの交換、簡単な整備作業など、基本的な整備を担当できるようになります。

3級自動車整備士には、以下の種類があります。

- 3級自動車シャシ整備士

- 3級自動車ガソリン・エンジン整備士

- 3級自動車ジーゼル・エンジン整備士

- 3級二輪自動車整備士

◎難易度:3級自動車整備士の合格率は60%~80%ほど。整備の基礎であるため、整備資格の中で最も取得されている資格です。しっかりと試験対策をして臨めば合格しやすいといえるでしょう。

・3級自動車整備士の資格や仕事内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

『3級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!』

1級・2級・3級以外の資格

自動車整備士には、1級・2級・3級以外にも専門資格があります。それぞれ特定の分野の整備を行うために必要な資格で、安全で正確な整備をするための大切な知識や技術を身につけるものです。

自動車検査員

自動車検査員とは、定期点検や車検時の最終検査を行う権限があり、車検時に自動車の安全性や環境性能を確認するために必要な資格です。 自動車検査員の資格を取得するには、1級または2級の自動車整備士資格(2級自動車シャシ整備士は除く)のどちらかを持ち、一定期間の実務経験が必要です。さらに、国土交通省が実施する検査員向けの講習を受け、試験に合格する必要があります。

・自動車検査員の資格や仕事内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

『自動車検査員とは?資格や試験内容、給料、整備士との違いとは』

特殊整備士

特殊整備士とは、自動車整備の特定分野に特化した専門性の高い資格で、以下の3種類があります。

- 電気装置整備士

- 車体整備士

- タイヤ整備士

「電気装置整備士」は電気系統の修理や点検、「車体整備士」はフレームやボディ部分の整備、「タイヤ整備士」はタイヤの点検や交換に特化しています。取得するには、学科と実技の試験に合格する必要があり、他の整備士資格がなくても受験可能です。

ディーラー独自の整備士

ディーラー独自の整備士とは、各自動車メーカーが設定した、特定のブランドの専門知識を証明する資格です。取得するには、メーカー固有の技術や最新システムに対応するため、通常ディーラーに所属していることが条件で、メーカー独自のトレーニングプログラムや試験を受ける必要があります。

自動車整備士の資格を取得する方法

自動車整備士の資格試験を受けるには、受験資格を満たす必要があります。ここでは、専門学校に通って資格を目指す方法と、整備工場で働きながら資格を取得する方法について簡単に説明します。

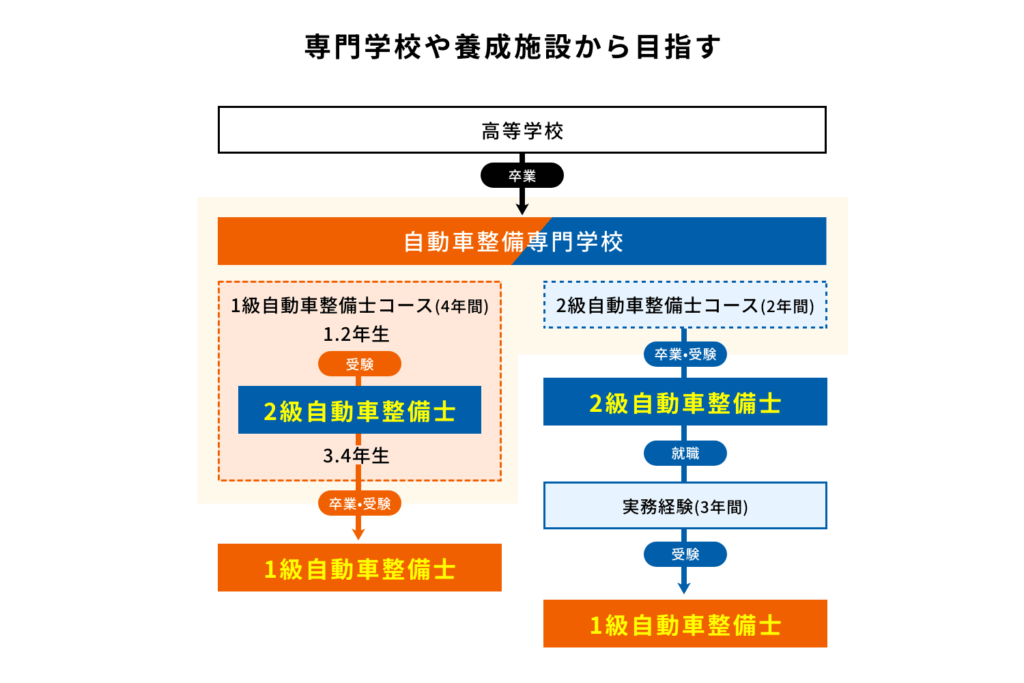

専門学校や養成施設から目指す方法

自動車整備士の資格を取得する方法の1つ目は、専門学校や養成施設から目指す方法です。全国には専門学校を含む養成施設が約230施設あり、未経験者を対象とした「一種養成施設」、経験者を対象とした「二種養成施設」があります。

未経験でも通える「一種養成施設」の中には、自動車関連の専門学校や職業訓練校などがあります。ここで学ぶメリットは、資格試験の実技が免除されることです。

学費については、

- 2年制の2級自動車整備士コース:総額250万円程度

- 4年制の1級自動車整備士コース:4年間で500万円程度

必要です。

一般的には高等学校卒業後、自動車整備専門学校に入学して学び、コースの修了と同時に資格試験を受ける流れになります。

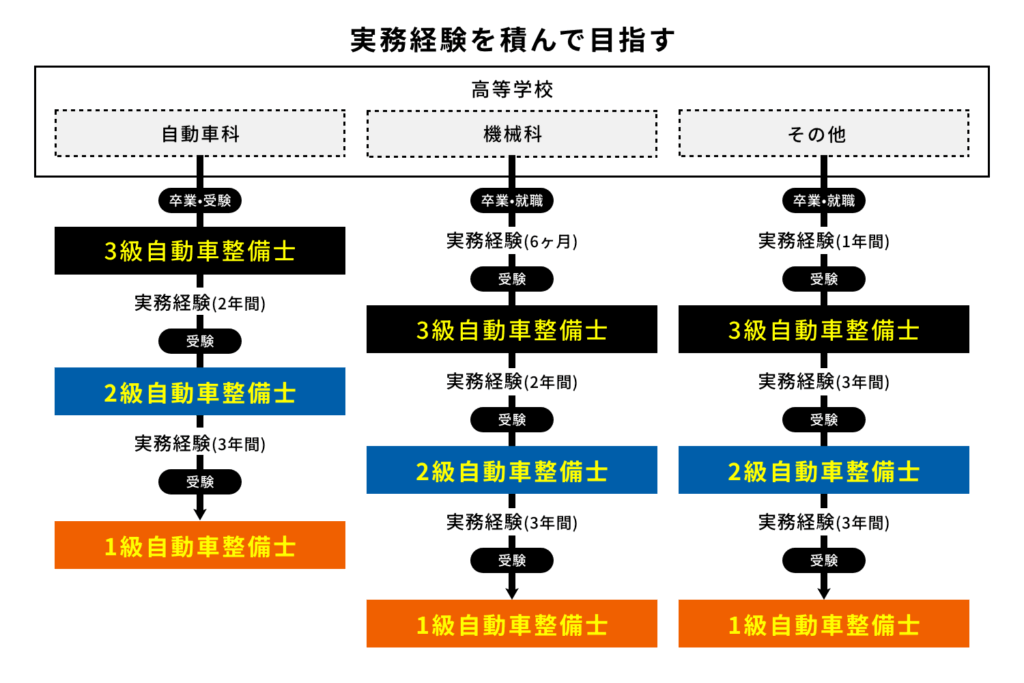

実務経験を積んで目指す方法

自動車整備士の資格を取得する方法の2つ目は、実務経験を積んで目指す方法です。国から認証を受けた整備工場で実務経験を積みながら試験の準備を進めます。

自動車整備士試験を受けるには、各級で条件があります。

- 3級自動車整備士:1年間の実務経験

- 2級自動車整備士:3級自動車整備士取得後、3年の実務経験

- 1級自動車整備士:2級自動車整備士取得後、3年の実務経験

3級自動車整備士に関しては、働きながら取得する人が多くなっており、工業関連の高校や大学の出身者の場合、実務経験が0~6ヵ月に短縮されるケースもあります。自分の卒業した学科が該当するかは、資格試験機関である日本自動車整備振興会連合会 か管轄の運輸支局に問い合わせて確認しましょう。

学歴や学科別の条件をチェック!

資格取得には、学歴や学科による違いもあります。以下のポイントを参考にしてください。

- 自動車科(高校)卒業:実務経験なしで3級受験が可能

- 機械科卒業:整備工場で6ヵ月の経験を積めば3級受験が可能

- その他の学科卒業:整備工場で1年以上実務経験が必要

また、3級資格取得後、2級を目指す場合も学科によって必要な実務経験が異なります。自動車学科・機械科出身者は2年間、その他の場合は3年間の実務経験が必要です。

自動車整備士の試験の難易度

令和5年に実施された学科試験の結果を整理しました。1級から3級、その以外の資格試験を含め、半数以上の受験者が学科試験をクリアしています。

-1024x683.png)

特に2級の合格率が高く、多くの受験者は専門学校や訓練施設を修了しているか、3級取得後に実務経験を3年積んでいる人たちです。一方、3級は未経験の人が受験することもあり、2級より合格率が下がる傾向にあります。

最も難しい1級の試験では、学科と実技を合わせた合格率は約20%。しかし、学科試験だけ見ると、半分以上の人が合格しています。

実技試験は、学科試験より合格率が低く、しっかり対策が必要です。

各県の自動車整備振興会が主催している整備士技術講習の受講がおすすめで、修了すると実技試験が免除されます。この講習は週に2回、約5~6ヵ月かけて行われ、資格を取るための近道になりますので、積極的に活用しましょう。

自動車整備士として働くなら資格が大事!

自動車整備士として仕事をするには、資格がとても重要です。

もし資格がないまま働くと、携われる整備の範囲が限られるため、必要な技術の習得に限界がありますし、キャリアパスを描くことも難しくなります。そのため、「安定した自動車整備士の仕事」を目指すなら資格を取るというのが、大切なステップです。

資格取得を目指す方法は2パターンあり、専門学校・養成施設から目指す方法と、実務経験を積んで目指す方法です。専門学校・養成施設に行かない場合、まず現場を通して段階的に知識・スキルを習得し、初級の「3級自動車整備士」の資格を目標にしましょう。そこから次の資格を少しずつ目指してレベルアップしてください。

・自動車整備士への転職をお考えの方は、自動車整備士専門キャリアアドバイザーのサポート付き自動車整備士の転職サイト『メカニック転職ナビ』がおすすめ!