サイトからのお知らせ

2025/08/18

タクシーの運転に必要な免許とは?種類、取得方法、難易度を徹底解説!

タクシー運転手になるには、普通免許(第一種免許)だけでは運転できず、二種免許が必要です。

この記事ではタクシー運転に必要な免許の種類や取得方法、難易度、近年の緩和措置までわかりやすく解説します。タクシー運転手を目指す方は参考にしてください。

タクシー運転手に必要な免許とは?

最初に、タクシー運転手に必要な免許と必要な理由について解説します。また、普通免許(一種)や大型二種免許との違いも整理して理解を深めましょう。

普通第二種運転免許(普通二種免許)が必要

タクシー運転手として働くには、有償で乗客を運送するための資格である「普通第二種運転免許(普通二種免許)」が必須です。

この免許を取得すると、タクシーやハイヤー、運転代行業務に従事できます。なお、取得には普通自動車第一種免許の保有が条件で、学科試験・技能試験の両方に合格する必要があり、普通免許より高度な運転技術・知識が求められます。

なぜ二種免許が必要なのか?

タクシー運転手に普通二種免許が必要なのは、道路交通法第86条にて「旅客運送目的で運転する場合、該当車両の第二種免許が必要」と定められているためです。

有償で人を運ぶ業務では、安全運転意識や高度な運転技術が求められるため、普通免許より厳しい取得条件が課されています。

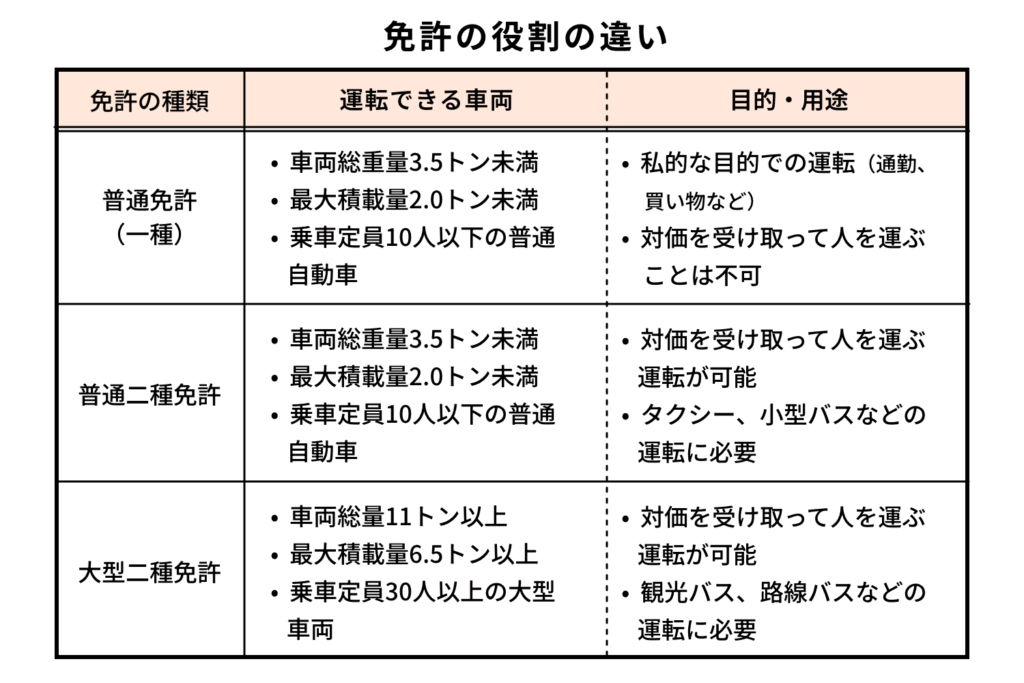

普通免許(一種)・大型二種免許との違い

タクシー運転手に必要な普通二種免許は、普通免許(一種)や大型二種免許とは運転できる車両や目的が異なります。

簡単に整理すると、普通免許(一種)は私的な移動に使う免許で、有償で人を運ぶことはできません。大型二種免許は観光バスや路線バスなど大型車両で有償輸送を行う際に必要な免許です。それに対し、普通二種免許はタクシーやハイヤーで有償輸送を行うために必要な免許という位置づけです。

詳しくは、以下の表で確認してください。

タクシー免許の取得方法

普通二種免許は、自動車教習所で学科・技能教習を受けて卒業検定に合格した後、運転免許センターで本免学科試験と適性試験に合格すると交付されます。自動車教習所は通学・合宿の2種類があり、スケジュールや予算に合わせて選ぶことができます。

地理試験や講習(東京・大阪など一部地域)

以前は東京都・大阪府・神奈川県など一部地域で、二種免許取得後に地理試験の合格が必須でしたが、2024年2月29日付で地理試験は廃止されています。

ただし、タクシー会社やタクシーセンターでの講習は引き続き実施されており、接客マナー・安全運転・営業ルールなどを学ぶ内容です。地域の交通事情や乗客のニーズに対応するための講習であり、大阪など一部地域では研修後に地理に関する効果測定が行われる場合もあります。

運転免許センターで一発免許(直接試験)

普通二種免許は、自動車教習所に通わずに運転免許センターの一発免許(直接試験)で取得する方法もあります。仮免許試験、路上練習、本免許試験を独学でクリアし、一発合格を目指す方法です。

一発免許の最大のメリットは費用の安さであり、試験手数料・講習費など合計で約4万円前後と、教習所に通う場合より15万円以上安く取得可能です。

ただし、一発免許は学科・技能ともに独学で挑む必要があり、難易度が高めです。合格率は3割以下といわれ、教習所のような直接指導や模擬試験もないため、合格するには十分な準備と努力が必要でしょう。

免許の取得条件と必要な期間・難易度

普通二種免許の取得には条件があり、取得までに一定の期間が必要です。難易度も事前に把握しておくことで、安心して学習に取り組めるでしょう。

ここでは取得条件・期間・難易度について詳しく解説します。

取得条件

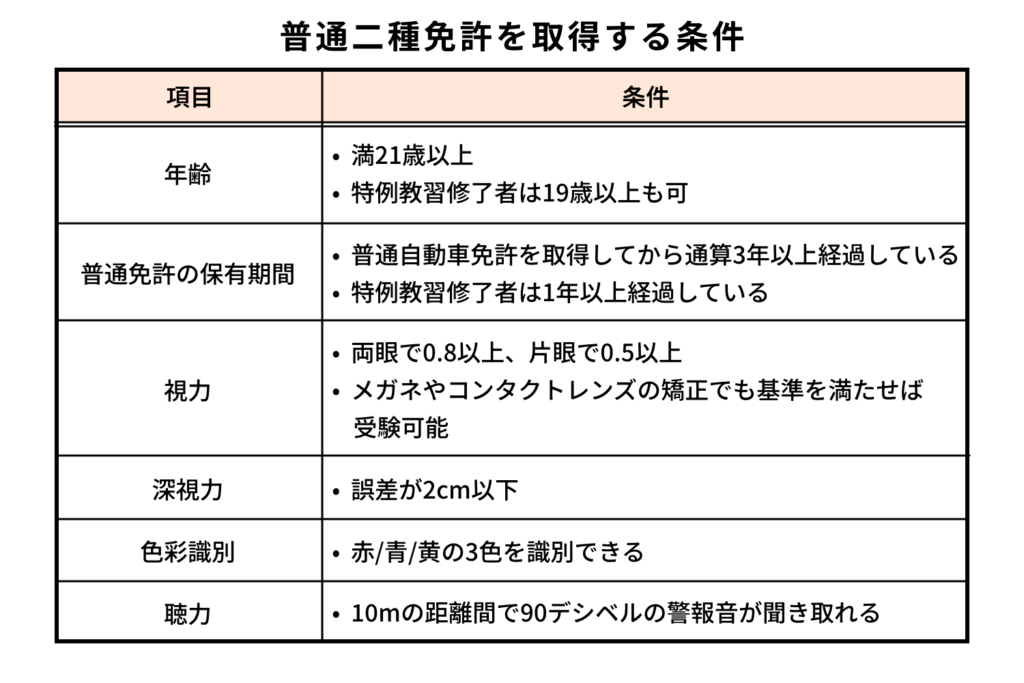

タクシー運転手に必要な普通二種免許を取得するには、定められた条件をすべて満たす必要があります。以下に取得条件を簡潔に整理しました。

- 年齢:満21歳以上(特例教習修了者は19歳以上も可)

- 普通免許保有期間:通算3年以上(特例教習修了者は1年以上)

- 視力:両眼0.8以上、片眼0.5以上(矯正視力可)

- 深視力:誤差2cm以下

- 色彩識別:赤・青・黄の3色識別が可能

- 聴力:10mの距離で90デシベルの警報音を聞き取れる。

詳しくは下の表で確認してください。

取得にかかる期間と費用

普通二種免許は、合宿教習所を活用すれば最短7~8日程度で取得可能です。

- 普通免許保持者:最短7泊8日(約8日)

- 中型8t限定免許保持者:最短6泊7日(約7日)

教習所や所持免許の種類により前後しますが、一般的には7~10日程度で取得できます。

費用は約20万~30万円が目安で、地域・時期・免許の種類で変動しますが、都市部より地方の教習所が比較的安い傾向です。

取得には学科試験・技能試験の合格が必要であり、学科では道路交通法・旅客運送知識、技能試験ではS字・クランク、方向転換、縦列駐車などが課題となります。

難易度の実情

普通二種免許の合格率は57.2%(警視庁「令和5年 運転免許統計」)です。普通免許(一種)の合格率(約74.5%)と比較するとやや難易度は高いですが、2人に1人以上が合格できる水準です。

自動車教習所は普通二種免許取得に必要なカリキュラムが整っており、合格しやすい環境が用意されています。

また、多くのタクシー会社では、未経験者・高齢者が就業しやすいよう二種免許の取得支援制度や研修制度を用意しているため、年齢・経験問わずスタートを切りやすい環境になっています。

普通二種免許の取得は“緩和”されている?

近年、普通二種免許が取得しやすいよう、試験の条件・内容の一部が緩和されました。緩和されたポイントと緩和の理由、メリットについて見ていきましょう。

近年の緩和ポイント

近年の緩和ポイントは以下の2点です。

- 取得年齢の引き下げ

- 教習時間の短縮

これまでは「21歳以上・運転経験3年以上」が普通二種免許取得の条件でしたが、特定の講習を修了すれば、19歳以上・運転経験1年以上でも取得可能になりました。これにより若年層の取得ハードルが下がっています。

さらに、2025年9月1日から教習時間が40時限から29時限に短縮され、最短3日での取得が可能になります。これはカーナビや配車アプリの普及で経路設定教習など一部内容が削減されたことによるものです。

タクシー業界の人手不足と緩和の背景

2025年現在、タクシー業界は全国的な人手不足が続いており、国土交通省「令和6年調査」では運転手の充足率が約85%にとどまっています。インバウンド需要の回復や円安の影響で需要が増える一方、ドライバーが不足している状況です。

このため国土交通省は、二種免許の取得条件緩和や教習時間短縮など参入しやすい環境整備を進めています。さらに、働き方改革や高齢者雇用、副業・兼業の推進なども進められ、少子高齢化対策の一環として高齢者の雇用促進にもつながっています。

緩和により得られるメリットは?

普通二種免許の取得条件緩和により、未経験者でもタクシー運転手を目指しやすくなりました。年齢条件の引き下げ・教習時間の短縮により、若年層から高齢者まで幅広い層が挑戦可能となっています。

さらに、多くのタクシー会社が教習所と提携し、免許取得費用の負担軽減や各種支援制度を整備。効率的に免許取得を目指せる環境が整ってきている点も大きなメリットです。

また、免許取得ハードルの緩和により女性ドライバーの増加も進んでおり、業界全体で多様な人材確保が進んでいると言えるでしょう。

女性のタクシー運転手について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

『女性タクシードライバーという選択肢|給料・働き方・注意点まで解説』

免許取得後にできること・活かせる仕事

普通二種免許を取得すると、タクシー会社に就業できるようになります。

正社員・契約社員・業務委託など多様な雇用形態でタクシー運転手として働けるほか、近年普及している配車アプリを活用した営業や、観光タクシーなど需要に合わせた働き方ができる点も魅力です。

また、普通二種免許を取得すればタクシー運転手だけでなく、介護・福祉施設の送迎ドライバーや運転代行業務など運転を活かせる仕事の選択肢が広がります。とくに高齢化社会が進む現代では、高齢者や障がい者の通院送迎、デイサービス利用者の送迎ニーズが高まっており、社会貢献を実感しながら働ける点も大きなポイントでしょう。

タクシー免許は今、取りやすくなっている

タクシー運転手に必要な普通二種免許は、取得条件が緩和され、以前より取りやすくなっています。

教習時間の短縮、年齢制限の引き下げ、タクシー会社の取得支援制度の充実により、年齢や経験を問わず挑戦しやすい環境が整いました。

現在、タクシー業界は深刻な人手不足が続き、新たな人材を必要としています。需要が高く、安定した収入を得やすいタクシー業界への転職を検討している方は、普通二種免許の取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。

タクシー運転手の求人・転職先をお探しの方は、ドライバー・運転手専門の転職サイト『ドライバーの転職ナビ』がおすすめです。