サイトからのお知らせ

2025/11/14

トラックドライバーの休憩時間は?法律と現場の実態をわかりやすく解説

トラックドライバーの仕事と聞くと、「長時間運転が大変そう」といった印象を持たれることが多いかもしれません。そして「きちんと休憩は取れるのだろうか」と気になる方もいるでしょう。

実際には、トラックドライバーの休憩時間は法律でしっかりとルールが定められています。2024年の法改正をきっかけに、労働時間や休息の制度も見直され、企業でも無理なく休憩が取れるような環境づくりが進められているのです。

この記事では、そんなトラックドライバーの休憩時間について、法律の基本から現場での実態、働き方の違いによるポイントまで、わかりやすく解説します。

トラックドライバーの休憩時間は?

トラックドライバーの仕事は、1日何時間も運転し続けることが多く、体力的にも神経的にも負担の大きい職業です。とくに長距離走行では、疲れや眠気によって判断力が鈍り、事故につながるリスクも高まります。

そうした事態を防ぐために、ドライバーの休憩時間については法律で明確なルールが定められています。

その代表的なルールが、「430休憩」と言って「連続運転は最大4時間まで」「そのあいだに30分以上の休憩を取る」というものです。この休憩は15分+15分などに分割しても構いませんが、しっかり運転から離れて体を休めることが前提になります。

現場ではこのルールをもとに、各ドライバーが休憩を取り入れています。

長距離と地場配送での休憩の取り方の違い

とはいえ、すべてのドライバーが同じように休憩を取っているわけではありません。運行距離や業務内容によって、休憩のタイミングや取り方には違いがあります。

たとえば、長距離ドライバーと地場配送ドライバーでは以下のような違いがあります。

<長距離ドライバーの場合>

高速道路を使って数百km以上を移動することが多いため、主な休憩ポイントはサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)になります。

最近では設備が充実しており、

• リクライニング可能な休憩室

• 仮眠用のベッド付き休憩施設

• シャワールーム

• 24時間営業の食堂

など、体をしっかりリセットできる場所が整っていることも増えてきました。長距離走行の合間に、まとまった時間を取って仮眠をしたり、食事や入浴でリフレッシュしたりするスタイルが定着しています。

<地場配送ドライバーの場合>

一方、決まったエリア内で複数件の納品を繰り返すスタイルの「地場配送」では、決まった休憩ポイントがあるわけではありません。

そのため、

• 納品先での待機時間に車内で一息つく

• コンビニやファミレスで軽食をとりながら休む

• 昼食タイミングを利用して一度しっかり休憩する

といった、業務の合間にこまめに休むやり方が主流です。

拘束時間が比較的短めで、日帰りの勤務が多いため、1回の休憩を長く取るよりも、分散型でうまく調整する傾向があるのです。

長距離と地場、どちらの働き方でも共通して言えるのは、「無理をせず、自分のリズムでしっかり休むこと」。実務に合わせた休憩の取り方を身につけておくことで、より安全で快適な運転ができるようになります。

トラックドライバーの労働時間について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

・『トラックドライバーの労働時間はどれくらい?1日の平均や残業規制、2024年問題を解説』

法律でどう定められている?どう変わった?

トラックドライバーの労働時間に関しては、「労働基準法」だけでなく、それをもとに作られた運送業向けのガイドラインである「改善基準告示」に基づいた細かいルールが設けられています。

特に休憩や休息時間の取り方については、事故防止と健康維持の観点からも厳格な規定があり、2024年4月にはさらに法改正が行われました。

以下に、現在のルールと改正による主な変更点をわかりやすく整理して解説します。

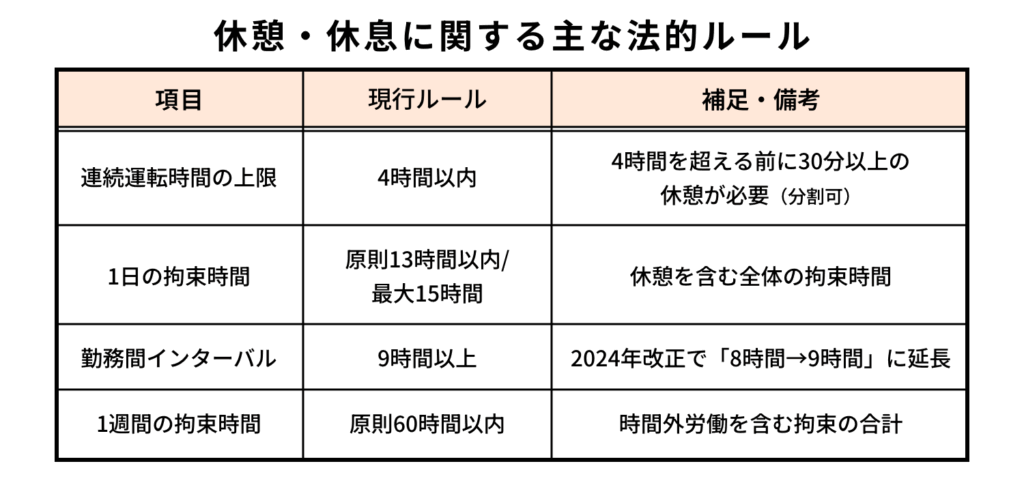

<休憩・休息に関する主な法的ルール>

・運転時間と休憩時間のルール

→ ドライバーは「連続運転4時間以内」に30分以上の休憩またはそれに代わる「適切な中断(10分×3回など)」を取る必要があります。これは居眠り運転などの事故リスクを防ぐための重要なルールです。

・1日の拘束時間

→ 1日あたりの「拘束時間(=労働時間+休憩時間の合計)」は、原則13時間以内、最大でも15時間以内とされています。これを超えると、過重労働とみなされ、企業側にも責任が生じる可能性があります。

・1日の休息時間(勤務間インターバル)

→ 運行終了から次の運行開始までに、9時間以上の休息時間を空けなければなりません(以前は8時間以上)。これにより、十分な睡眠や体力回復が確保されやすくなっています。

・1週間の拘束時間上限

→ 原則として、週あたり60時間までと定められています。これを超えないよう、企業は運行スケジュールやシフト管理を適切に行う必要があります。

ただし、サービスエリアが満車で停車できないなどやむを得ない場合に限り、連続運転時間は最大4時間30分まで延長することが認められていますが、あくまで例外措置であり原則は4時間以内です。

違反した場合はどうなるの?

では、こうした法律や告示に違反すると、どのようなリスクがあるのでしょうか。

結論から言えば、企業側・運行管理者・ドライバーそれぞれに大きな責任が発生します。主なペナルティは次の通りです。

・労働基準監督署からの是正勧告や行政指導

運転記録やタイムカードを調査され、改善計画の提出を求められることがあります。

・安全運転義務違反による罰則・交通事故のリスク

休憩を取らずに事故を起こした場合、「安全配慮義務違反」に問われるケースもあります。

・ドライバーの離職や労務トラブルにつながるおそれ

休めない職場は定着率が低く、人材流出にもつながります。

これらのトラブルを防ぐには、ドライバー本人だけでなく、企業や管理者もしっかりと法律の内容を理解し、職場全体で共有しておくことが大切です。

休憩時間をしっかり確保することは、働く人にとっては「体と心を守る時間」、会社にとっては「事故や信頼トラブルを防ぐ備え」と言えるかもしれませんね。

休憩ルールを守ることの重要性

トラックドライバーの仕事は、運転する時間の長さだけでなく、その集中力の持続も求められます。だからこそ、法令で定められた休憩時間は単なる義務ではなく、安全を守るための「命綱」と言っても過言ではありません。

休憩時間をしっかり確保することで、居眠り運転や注意力の低下といったリスクを防げるほか、ドライバー自身の健康管理にも大きく関わります。特に長距離運行では、無理なスケジュールが睡眠不足や生活リズムの乱れを引き起こし、体調を崩す原因になりかねません。

また、休憩ルールを守ることは、企業側にとっても重要な意味を持ちます。法律違反による行政指導のリスクを回避できるだけでなく、労働環境の整備によってドライバーの定着率やモチベーションが向上し、会社の信頼や採用競争力にもつながります。

こうした背景からも、休憩ルールを単なる「ルール」ではなく、ドライバーと企業双方にとっての「守るべき価値ある仕組み」として捉え、しっかり実践していくことが求められているのです。

実際の現場ではどんな工夫をしている?

一方で、現場では「忙しくて予定どおりに休憩が取れない…」という悩みも少なくありません。では、実際の運行現場ではどのような工夫がされているのでしょうか?いくつかの例を紹介します。

①荷待ち時間や渋滞中を「休憩」に充てる

納品先での待機時間や、渋滞での長い停車時間を利用して、車内で身体を休めるケースがよくあります。運転席を倒して仮眠を取ったり、エンジンを切って目を閉じるだけでも体の疲労は軽減されます。

②デジタコやアプリでの休憩管理

多くの運送会社では、デジタルタコグラフ(以下、デジタコ)などの運行管理システム(車両の走行時間、速度、距離などのデータをデジタルで記録する装置)や専用アプリを活用して、ドライバーの運転時間と休憩の履歴をリアルタイムで確認しています。

これにより「知らず知らずのうちにオーバーワークになっていた!」という事態を防げるほか、会社側も計画的な運行管理がしやすくなっています。

③ドライバー自身の習慣化と意識向上

現場のドライバーの中には、安全と体調を守るために自主的にルールを徹底している方もいます。たとえば以下のような行動が挙げられます。

• ストレッチや軽い体操で血行を良くする

• 休憩時にカフェインを避け、仮眠を優先

• 運転前後の水分補給や栄養補助食品の活用

こうした工夫はすぐに真似できるものも多く、「忙しいからこそ、休憩も計画的に取る」という意識が、結果的に事故の予防にもつながります。

快適に休むための工夫とチェックポイント

法律で定められた休憩時間をきちんと取るだけでなく、「質の高い休憩」にできるかどうかも、体調や集中力に大きく影響します。

とくに長距離運転の多いドライバーにとって、限られた時間のなかでどれだけ体と頭をリフレッシュできるかが、その後の安全運転を左右するといっても過言ではありません。

<仮眠しやすい環境を整える>

車中での休憩でもしっかり体を休めるためには、周囲の光や音を遮断できる工夫が役立ちます。たとえば、以下のようなアイテムの活用がおすすめ。短時間の仮眠でもスッキリ目覚めやすくなりますよ。

• アイマスクや耳栓を常備する

• リクライニング可能なシートやカーテンを備えた車両を選ぶ

• エアコンやシートヒーターなど車内設備が整った環境を意識する

<栄養と水分補給の工夫も大切>

休憩中にエネルギーをしっかり補給できるかどうかも、集中力の持続に関わってきます。

• 炭水化物やたんぱく質を含む軽食(おにぎり、ゆで卵、ナッツなど)

• 甘いものよりも血糖値を急激に上げにくい食べ物

• カフェインはタイミングを選んで、仮眠の前は避ける

• のどが渇く前に、こまめな水分補給を心がける

とくに夏場や冬場は体調を崩しやすいため、食事と飲み物のとり方にも気を配りたいところですね。

<求人を見るときのチェックポイント>

転職やアルバイトを探す際には、「休憩が取りやすい職場かどうか」を見極めることも忘れずに。以下のような観点が参考になります。

• デジタコやシステムで休憩が管理されているか

• ドライバーの裁量で休憩を取りやすい運行スケジュールになっているか

• 口コミや募集要項で「休憩制度が整っている」と書かれているか

また、面接時には「休憩時間の取り方やルールについてどう運用しているか」を確認してみるのもおすすめです。遠慮せずに聞くことで、働き始めてからのギャップを防ぐことができます。

休憩時間を理解し、安心して働ける環境を選ぼう

トラックドライバーの働き方には、休憩や休息に関する法律がしっかり定められています。2024年の改正では、勤務間インターバルが「8時間以上」から「9時間以上」に延長されるなど、より安全・健康に配慮したルールへと進化しています。

それにあわせて、企業も休憩取得の仕組みづくりを進めており、ドライバー自身も無理のない働き方を意識するようになってきました。こうした取り組みは、安全運転や仕事のやりがいにもつながります。

転職や求人選びでは、給与やシフトだけでなく「休憩をちゃんと取れるか」という視点も大切。しっかり休める環境を選ぶことで、健康も気持ちも守りながら、ドライバーとして長く働いていけるでしょう。

トラックドライバーの求人・転職先をお探しの方は、ドライバー・運転手専門の転職サイト「ドライバー転職ナビ」がおすすめです。